ネットワーク機器のスイッチってどんな役割があるの?

ブリッジとスイッチの違いってなに?

MACアドレステーブルってなに?

こういった疑問にこたえます。

- リピータハブとスイッチの違いを説明できるようになる

- ブリッジとスイッチの違いを説明できるようになる

- スイッチを使った効率的なネットワークを考えることができるようになる

- MACアドレスの学習プロセスがわかるようになる

普段システムエンジニアをしている僕がわかりやすく解説します。

リピータハブとスイッチの違い

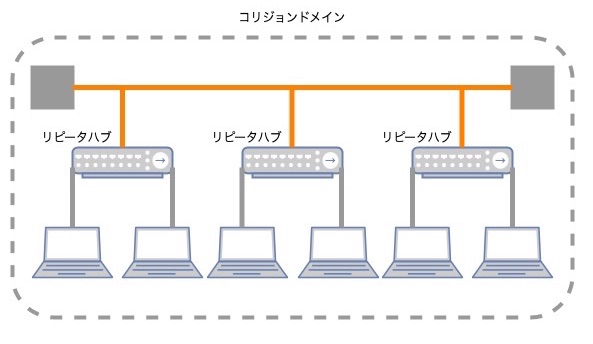

リピータハブとスイッチの違いのポイントはコリジョンドメインです。

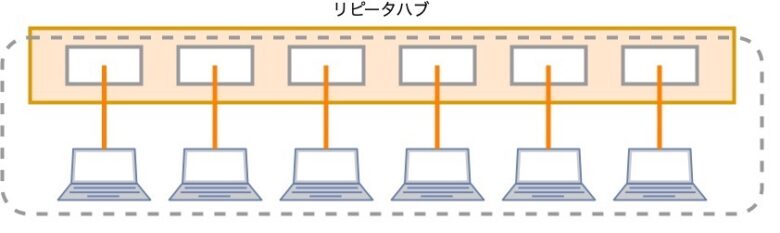

リピータハブは装置自体がコリジョンドメイン

リピータハブは、全てのポートに対してデータを流します。

つまり装置自体がコリジョンドメインです。

このハブにつながるコリジョンドメイン内で一度に1対1の通信しかできません。

非常に効率が悪いです。

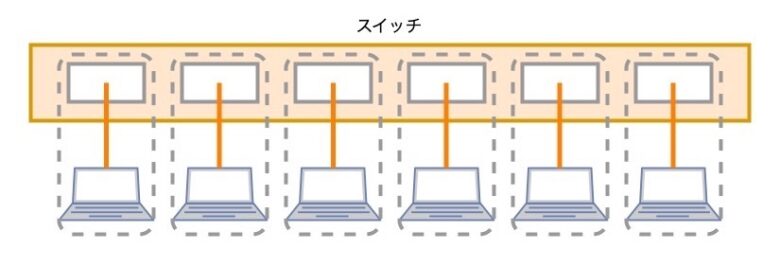

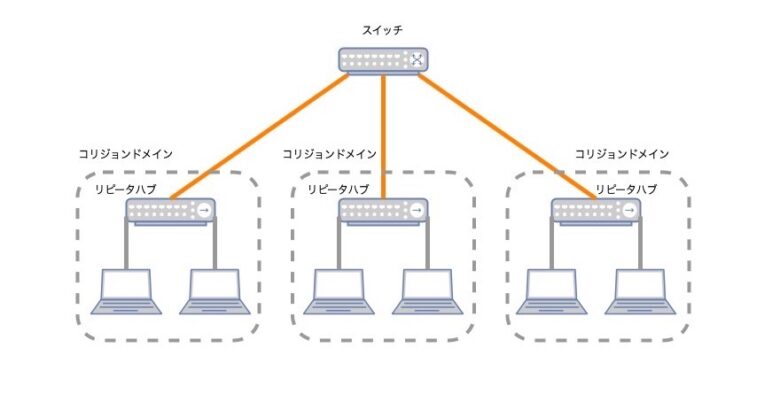

ブリッジやスイッチは各ポートがコリジョンドメイン

スイッチはブリッジと同様に各ポートがコリジョンドメインです。

装置内部にMACアドレステーブルを持っており、フィルタリング処理もできます。

フィルタリング機能により、特定のポートにのみデータを送信するので、他のポートには影響が及びません。

よって、同時に複数のポート間での通信ができるようになります。

- リピータハブ

装置自体がコリジョンドメイン - ブリッジやスイッチ

各ポートがコリジョンドメイン

ブリッジとスイッチの違い

OSI基本参照モデルの第2層に対応するネットワーク機器の主役は、圧倒的なパフォーマンスの違いによりブリッジからスイッチへと変わりました。

ブリッジはフレームの解析と転送処理をソフトウェアで行いますが、スイッチはハードウェアで処理します。

スイッチは、専用の半導体チップであるASIC(Application Specific Integrated Circuit)で処理します。

そのため、スイッチはブリッジに比べて高速に処理することが可能です。

ネットワークに流れるデータ量はますます増加しており、現在では、高速な転送処理が不可欠です。

- ブリッジ

ソフトウェア処理 - スイッチ

ハードウェア処理

スイッチの基本

スイッチはOSI基本参照モデルの第2層に対応する機器

スイッチはOSI基本参照モデルの第2層(データリンク層)に対応する機器です。

スイッチは、PCやネットワーク機器などの端末を収容し、端末間の通信を中継する装置です。

OSI基本参照モデルの第2層のレベルまで扱った機器であることからレイヤ2スイッチ(L2スイッチ)とも呼ばれます。

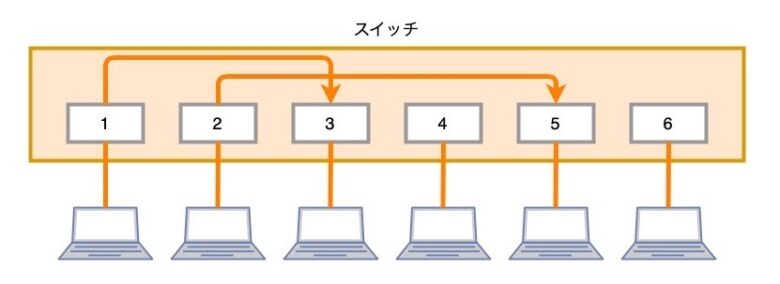

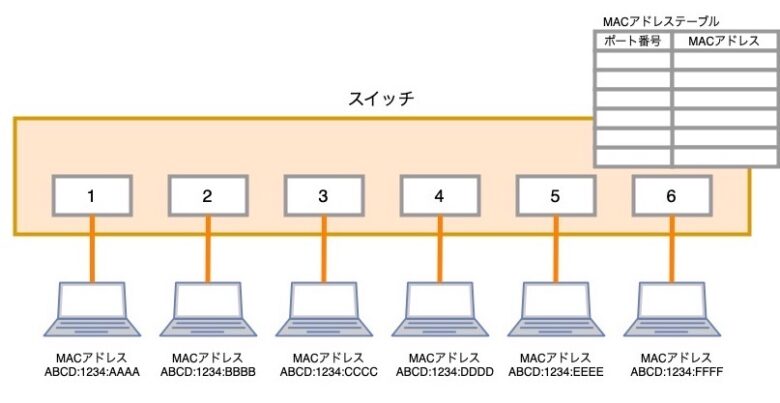

レイヤ2スイッチはフレーム(データ)を受信するとそのフレーム内にある宛先MACアドレスを調べて、その宛先MACアドレスの端末が接続されているポートにのみ転送します。

そのため無駄な通信をすることなく、効率の良い通信ができるわけです。

レイヤ2スイッチは接続してる端末のMACアドレスを自動的に学習します。

学習したものはMACアドレステーブルに保存し、この情報を使って転送先ポートを決めています。

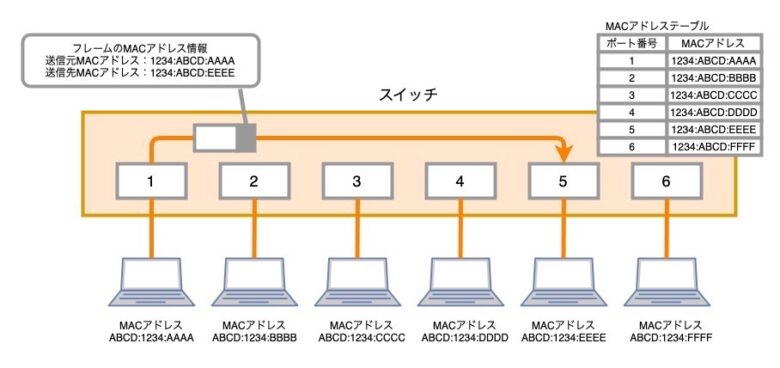

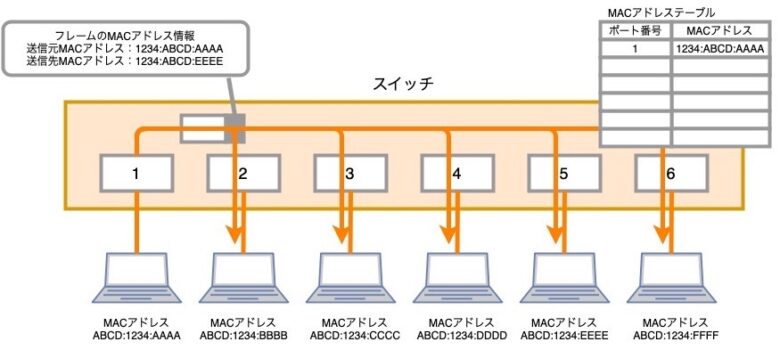

MACアドレステーブルをどのように利用しているかを表したのが次の図です。

スイッチは受信したフレームの中にある宛先 MACアドレスを解析します。

MACアドレステーブルを参照して、その宛先MACアドレスと紐づいているポートを見つけます。

宛先MACアドレスを持つ端末はポート番号が5番に接続されていることがわかったので5番のポートにのみフレームを転送します。

スイッチの利用例

スイッチはポートごとにコリジョンドメインを分割します。

これを利用すればかなり効率の良いネットワークを作ることができます。

リピータハブだけで構築したネットワークは次のようにコリジョンドメインが広範囲でフレームの衝突が起こりやすく、効率が良いとは言えません。

スイッチを使うことでコリジョンドメインを分割し、フレームの衝突が起こりにくい効率の良いネットワークを構築することができます。

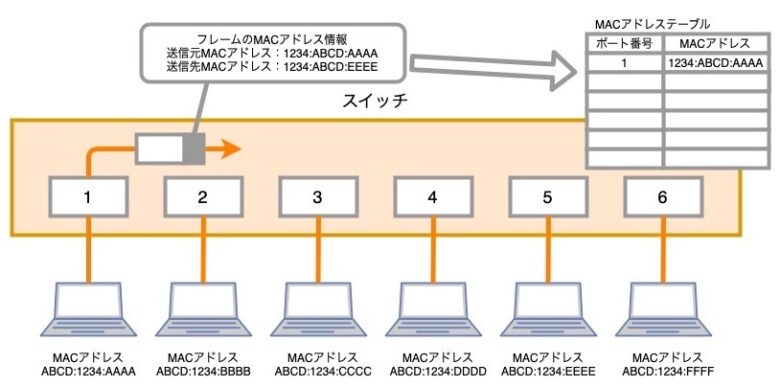

MACアドレスの学習プロセスについて

スイッチは、接続されている機器のMACアドレスを自動で学習します。

その過程を図を使って解説していきます。

まず、スイッチを起動した直後はMACアドレステーブルには何も登録されていません。

データが流れてきたら、フレームの「転送元MACアドレス」がMACアドレステーブルに登録されているか確認します。

登録されていなかったら、送信元のMACアドレスとポートをMACアドレスに登録します。

つづいて、フレームの「宛先MACアドレス」がMACアドレステーブルに登録されているか確認します。

登録されていない場合は、全てのポートにフレームを転送します。

登録されている場合は、該当するポートにのみフレームを転送します。

このようなプロセスを繰り返すことで徐々にMACアドレステーブルが登録されていきます。

ネットワークにおけるスイッチの基本まとめ

ここまでの内容をまとめます。

- リピータハブは装置自体がコリジョンドメインですが、ブリッジやスイッチは各ポートがコリジョンドメインになる

- ブリッジはフレーム解析と転送をソフトウェアで行うが、スイッチではハードウェアで処理する

- スイッチはOSI基本参照モデルの第2層に対応する中継器である

- スイッチは接続している端末のMACアドレスを自動的に学習しMACアドレステーブルを作成する

以上、お疲れ様でした。

コメント